わたしが初めて通訳の仕事を意識したのは、ダイビングインストラクター試験を受けた時のことでした。

PADIのダイビングインストラクターになるには、ダイブマスターという資格を持っていることが条件となります。インストラクター開発コースを受講し、インストラクター試験に参加するための条件をクリアできたら、二日間に渡って開催される試験に参加できます。これに合格したらインストラクターです。

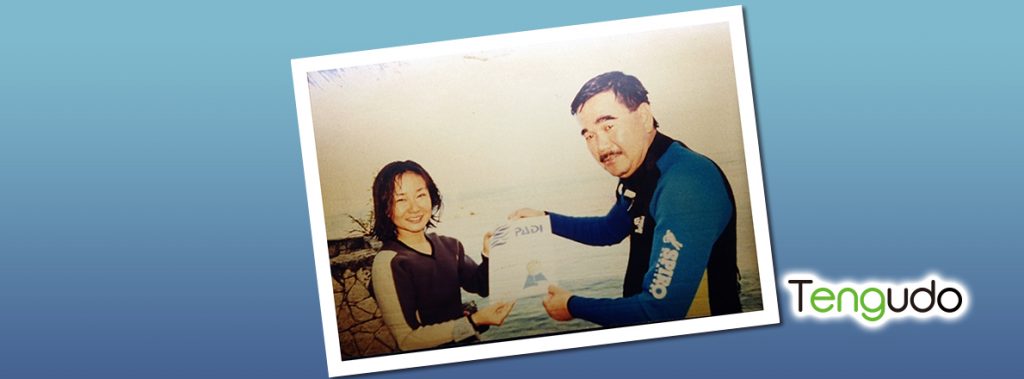

九十年代でした。ハワイのオアフ島にあるbreeze hawaiiというお店で、ダイブマスターコースを修了しました。翌日からI.D.C.(インストラクター開発コース)が始まるので、ちゃんと成績を出して終わらなければならなかったプレッシャーもまだ覚えています。試験はPADIアメリカ本部からエグザミナーが来て開催します。そして、わたしたち日本人グループには日本語を話すドイツ系の苗字のエグザミナーが担当になりました。

試験といっても、泳力、レスキュースキル、限定水域、解放水域講習等の科目がいろいろあり、語学は除いて評価できるものもあります。多少の語学力が必要であれば、ダイビングのショップからスタッフがボランティアで通訳していました。わたしは英語が話せましたが、ショップの講習ではあまり英語が話せない人たちに囲まれていました。自分より英語が話せない人が試験の通訳をしているのを見て、その場にいた人に「通訳は雇わないの?」と聞きましたら「英語が話せてもダイビングの言葉がわからない通訳さんばかりだから」という説明でした。

言葉に専門性があることを実感した最初の出来事でした。